古山村环境的自然美

日月星辰、山川梯田、树木花卉、飞禽走兽等组成了川底下自然美的景象。她以特有的色彩、形态以及她的有序、和谐与统一,唤起了人们对自然美的思考与愉悦,为久违“自然”的人们重新回归自然提供了条件。

1、自然美构成川底下环境艺术的主题

古代诗人谢眺在亭台楼榭上观赏自然风光时,写下了“不对芳春酒,还望青山郭”的诗句,意思是美景比美酒更吸引人。可见自然环境之美有何等的感染力,难怪王维会写下 “望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡为”的诗句。

● 纳山川之俊秀 收四时之烂漫

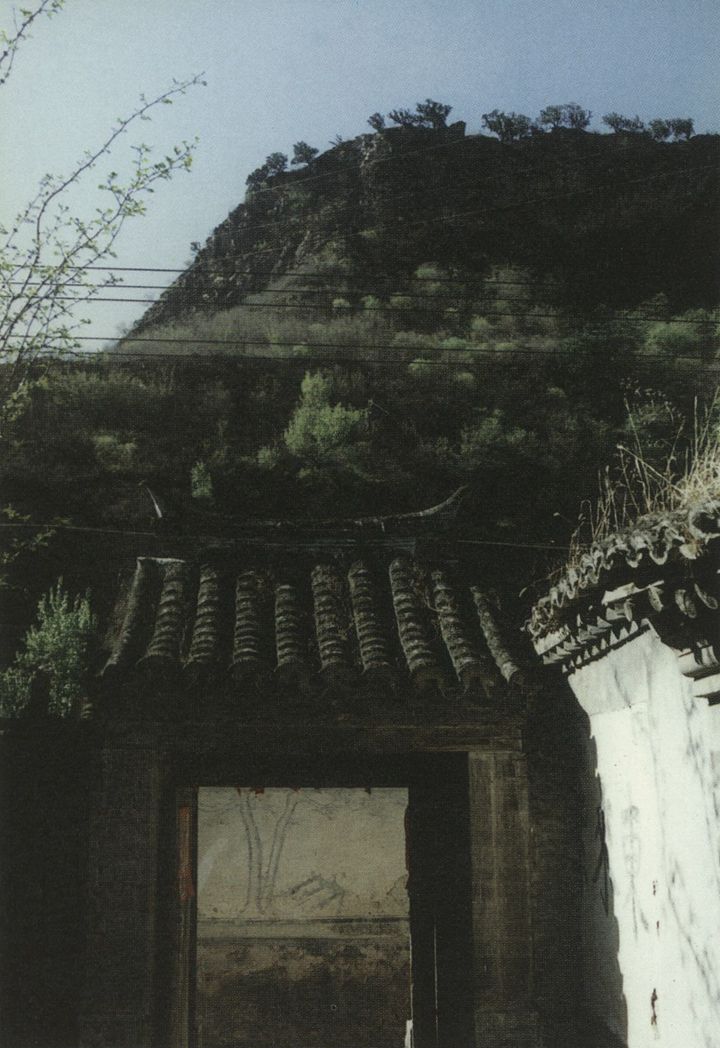

川底下村地处群环抱、清泉绕流之中,拥有“金蟾望月”、“蝙蝠献福”、“威虎镇山”、“神龟啸天”、“神笔育人”等独特的自然景观,不管置身于村落何处,上述景观均能尽收眼底,充分反应了村民对自然环境的衷爱以及借自然景观寄托自已美好寓意的心愿。

入口借“金蟾望月”

出门借“蝙蝠献福”

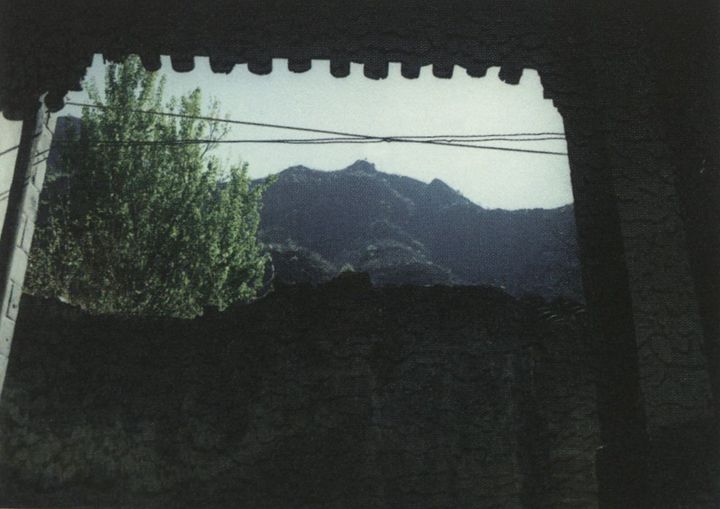

川底下村落环境跟随大自然的物候变化,一年四季呈现出不同的季相。春的鹅黄,夏的墨绿,秋的金红,冬的白素,伴之四季万紫千红的花、草,各种自然现象——雷、雨、云、雾、雪、燕飞、蝉鸣、马嘶……所有的一切,使村落环境更加绚丽多姿。“轩栏高爽,窗户虚邻,纳千倾之汪洋、收四时之烂漫”为园林设计中景观设计的主要手法之一,然而在川底下则无需“轩栏高爽,窗户虚邻”,而能纳山川之俊秀,收四时之烂漫,充分感受到自然之魅力。

●因时因地而借 春夏秋冬最异

中国明清园林理论家计成在《园冶》一书中主张“园林巧于因借,精在体宜。借者园别内外,得景则无远近……俗则屏之,嘉则收之。”川底下作为一个古村落,虽然不可能象中国古典园林那样组织和利用景观,但只要周围有胜景可借,村民们还是想方设法通过借景等手法,尽可能将外部的自然环境景观纳入到自己的视线或合院之内,让院落之外的山体景观和自然气息充分渗透到院落之中,体现了川底下人对自然环境景观的崇尚和热爱。

春

夏

秋

冬

雾

雪

如果前面所述借景的主要目的为某一视点而借的话,那么川底下村还有一个更广泛、更为重要的借景,即因时因地而借。因时间、地点、自然气象的不同,川底下村分别呈现出变幻莫测甚至富于诗情话意般的景象情趣。如一天中朝借彩霞烟云,晚借夕阳落辉;山体借光影流云;田野借薄雾炊烟。一年四季春借桃红柳绿,夏借荷塘莲香,秋借枫叶菊峥,冬借傲霜飞雪等等。上述景象使川底下村的环境艺术更具乡土气息和大自然的勃勃生机。

户户炊烟

晨晖

2、人与自然的和谐统一构成川底下环境艺术的灵魂

环境养育了人类,人类在利用环境、改造环境中形成了智能社会。但是由于人类对自然环境认识的局限,在从自然中获得了无穷无尽的利益,创造了无限美好事物的同时,也使得人类赖以生存的环境业已失去平衡,美的环境日趋消失,人类在寻找美好环境的同时,又重新找到了环境美的灵魂——人与自然的和谐统一。

●民居蓝天绿树 自然人工交融

事实上,远在古代,我们的祖先就深悟“天可载之,亦可覆之”的道理,懂得与自然界保持和建立一种协调关系,讲求与自然相安默契,悠然共处。 《周易·乾卦》»中言:“夫大人者,与天地合其往,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。”明确提出了天人协调的思想,要求人们在自然变化未发生之前对自然加以引导,在其变化既成之后,注意与它的适应,从而做到天随人愿,人不违天,使人与自然形成了一个密不可分的有机整体。

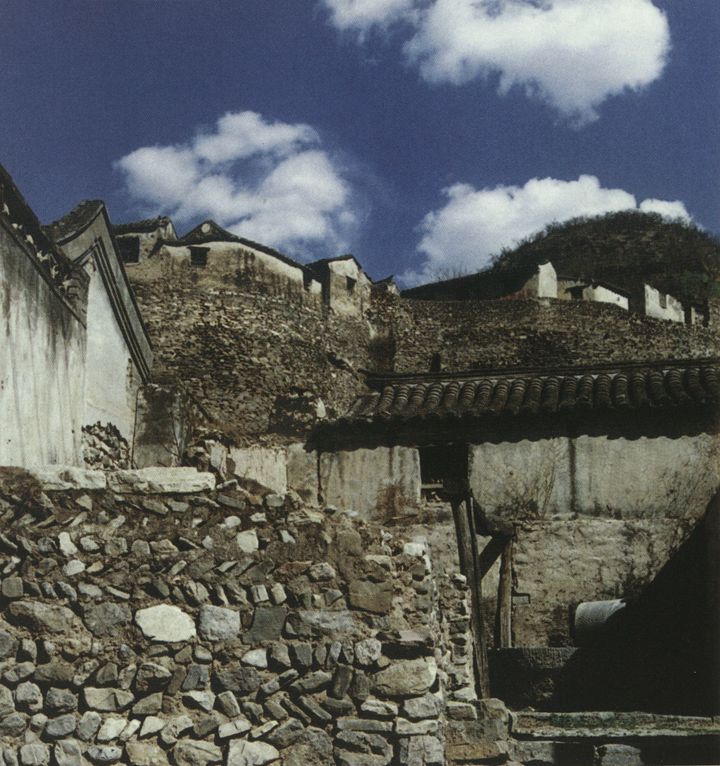

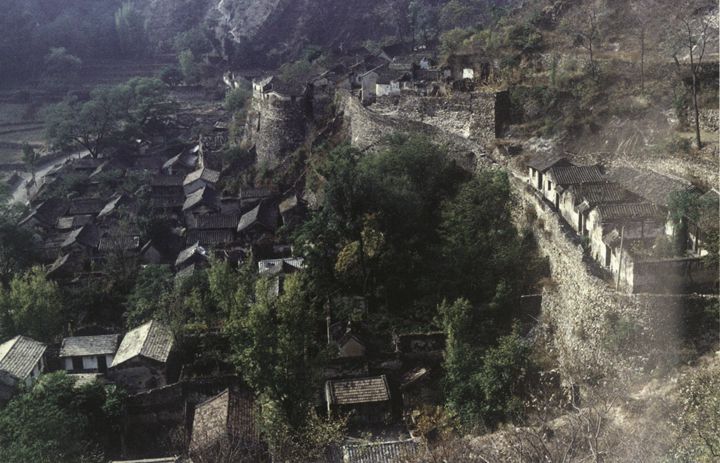

川底下村在选址及院落建筑的立基、布局中,均在融入自然方面进行了详尽的考虑。村落以虎山为依托,以虎山下圆润丰满的龙头山为中心,整个村落建筑沿山体等高线分层筑台而建,70余座精巧玲珑的四合院建筑呈放射状沿山而布,高低错落的建筑与自然山体充分融合,浑然一体。

蓝天白云

秋叶

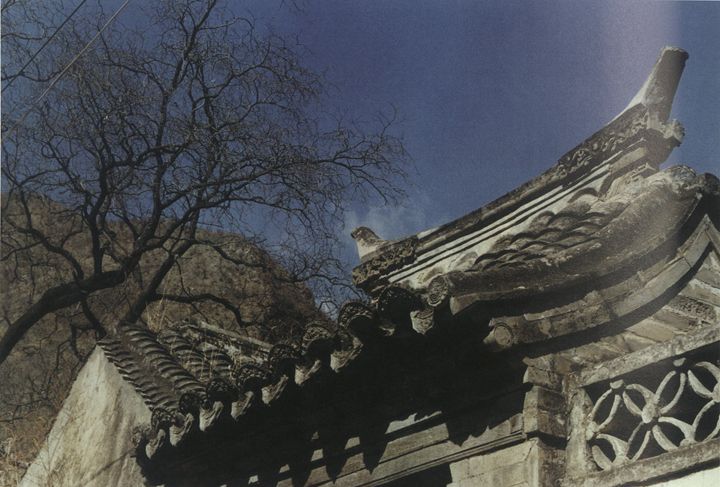

●建筑就地取材 景观质朴粗犷

因地制宜、就地取材是川底下村落环境艺术的又一重要特征之一。深居群山环抱之中,石材的大量运用自然是既经济又适用。由于川底下村民在从事建造活动时施工比较粗放,处理较自由灵活,加之技术相对落后,色彩质感也较单一,使得其外部轮廓很难横平竖直,最后形成异常质朴与粗犷的村落环境景观。

村落因地形限制,整体上分为上下两部分,形成了相对高差达20余米的石墙,不仅构成了非常壮观的村落景观,而且使整个村落有从大地之中“生长出来”的感觉,与周围的自然环境完全融为一体。

有机的整体

就地取材

“生长出来”的建筑

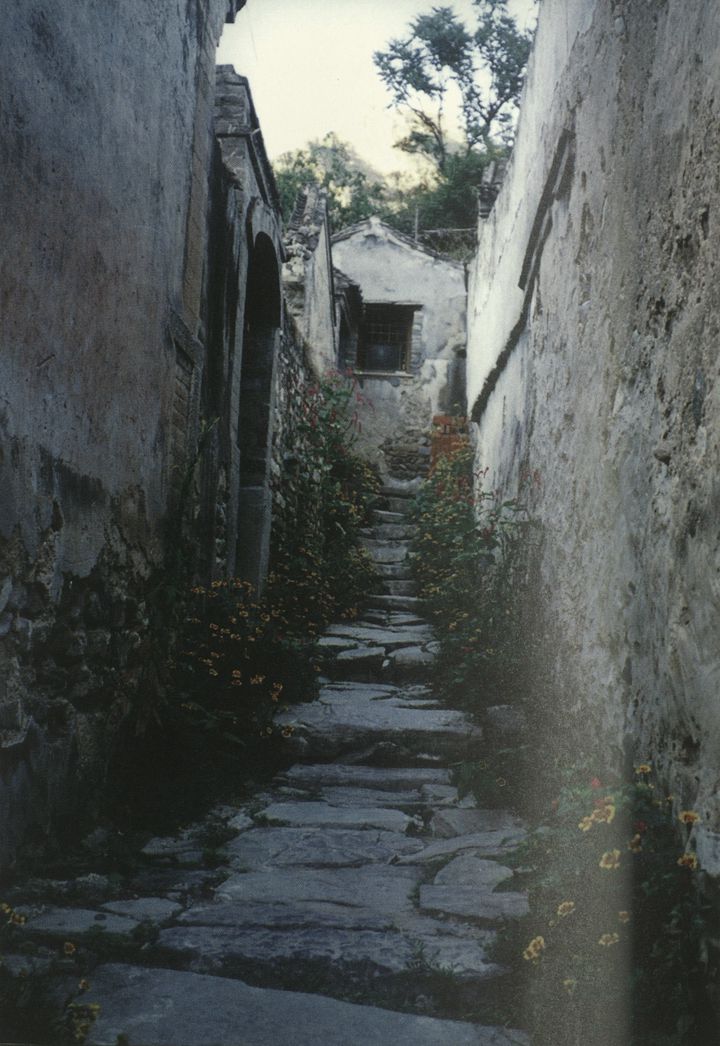

川底下村石材的运用还表现在石阶和道路铺装上。由青石、紫石或灰石铺砌而成的街道,根据主次,主要街道的山石一般经过粗略加工,而次要街道或小巷道则全部采用未做任何处理的自然石块铺设,且主要沿巷道中间部分铺设,两边及靠近建筑或围墙部分只稍加处理,春夏秋三季遍地山花野草,呈现出非常亲切宜人的乡村景象。

巷道菊花